最近电影市场遇冷,制片方可能不会再像以前那么慌张了,因为“保底发行”的存在让片方投资风险得到了很大程度上的抵消。但不管怎样,票房不佳所带来亏损还是会存在,只不过换了人买单。“保底发行”

是怎样转移风险,又从什么地方获取收益?如果真的如此“实用”,为何之前多年市场上少有其身影呢?

保底发行其实早就有

说到保底发行,唐德影视新片《绝地逃亡》的发行协议基本上代表目前保底发行的普遍规则,其保底合同详细列出了保底之外的票房阶梯式收益结构:

若内地票房在10亿~12亿元,10亿元以上的超额部分唐德电影占70%,保底方占30%;票房在12亿~14

亿元,唐德与保底方分成比例各占50%;票房在14亿元以上,超过14亿元的部分,唐德电影占30%,保底方70%;票房在14 亿~19

亿元,保底方同意提取超额部分的10% 作为宣发奖励。值得关注的是,唐德影视对这部总成本5000万美元的电影投资占比为45%,即2250万美元(约合人

民币1.5亿元)加上5000万人民币的宣 发费用由唐德影视支付。按照目前的保底协议,唐德影视实际上已经收回投资成本并净赚1.067亿元。

换言之,在影片上映前,保底方会按照保底合同预期的票房收益,提前向片方支付现金分成。通过这样的方式,

相当于片方提前锁定了风险,稳赚不赔,但同时也放弃了可能获得更多收益的机会,而保底发行方则拥有更大的影片宣发权限。

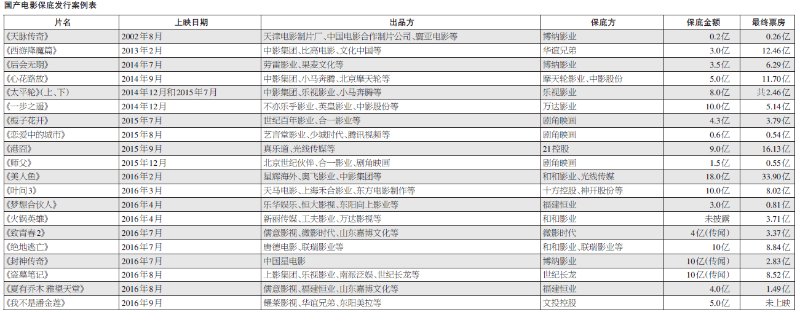

其实发行保底并不是仅两年才出现的新鲜事物,早在2002年,博纳影业凭借《天脉传奇》的400万发行保底费加上300万宣发费拿下了该片的内地发行权,并最终取得了近3000万票房,从此建立了博纳与香港电影界的合作关系。之后多年江湖上很少再有发行保底的传说。

但是在中国电影生产和销售的链条上,制片方一直背负的极大压力让保底发行的存在成为可能,电影项目投资巨大且风险几乎全与制片方承担,再加上目前国内电影产业其他相关收入偏低,票房收入已经成为制片方回笼资金的主要途径,但票房的结算需要通过

“电影专项资金办公室”的全国统一账户,之后才会结算给影院、出品方等市场主体。这一结算周期可能会延续1年

之久,各大制片公司们也在寻找着能够快速回笼资金或降低风险的方法。

在2013年的《西游降魔篇》华谊兄弟重提保底,原本3亿的目标最终换回了12.46

亿的总票房中超过3 亿部分 70%的收益分成,又让大家看到这一条生财之路,于是从2014年开始发行保底突然多了起来。博纳影业4.5亿保底

《后会无期》,北京摩天轮和中影北京分公司联合5亿保底《心花路放》、乐视影业8亿保底《太平轮》系列等等等等,这样电影的风险承担就发生了变化,开始由制片方转移到了发行方。

中国电影家协会秘书长饶曙光表示,在目前中国电影的基本格局和体系中,风险压力主要是在制片方或者说制片环节,当然对保底发行是乐见其成,

因此很多情况下真的就是一拍即合。

“特别是拥有大项目、大制作能力的制片方,甚至可以坐地抬价,争取并且有效实现自身利益的最大化、最优化”。

到此为止,参与保底发行的还都是传统的大电影公司,他们想要的无非是 希望能通过更专业化的手法吸引观众

进入影院观影来提高票房收入,他们相信多年来的从业经验和相关数据分析能帮助他们进行更准确的票房预估,从而提高发行收益,总而言之,大家都在按着行业规矩办事。

新生代公司挑战传统格局

但想要在电影市场上分一杯羹的不止是这些传统大公司,随着电影产业的多年良性发展,很多新生代的发行公司想要在市场上崛起,但等待他们的是一个已经划分好了势力范围的市场,华

谊、博纳、万达、光线等各大公司以及中影、上影等老牌国有集团不但手握制片资源,甚至有些已经能够完成从投融资到放映的“制发放”垂直一体化流程。

优质的项目自然轮不到小公司去觊觎, 所以只能开发一些蓝海市场,比如福建恒业的惊悚片等等,剧角映画作为初涉发行领域的营销公司,为了拿到《栀子

花开》的发行权保底4.3 亿,最终票房 3.79亿,其董事长梁巍就表示如果不是保底根本拿不到这个项目,“如果我当时不出钱是拿不到这部电影的。作为

一家独立的电影发行公司,《栀子花开》这部电影是一个大IP,也基于导演何炅,基于李易峰的第一部主演电影这些 因素,最终选择这部影片进行保底是一

个合理的判断。最终这部电影也是全国首日破亿的四部2D 电影之一,但是由于各种原因,票房没有达到理想的程 度。”

与此同时,随着电影行业的发展,

越来越多的优秀创作者开始不满足于在大公司内拿“死工资+奖金”,而是希望能够从整个项目的最终收益中按一

定比例进行分成。于是他们纷纷跳出来成立独立工作室,想要独立把项目推向电影市场甚至是二级市场,但创作经验并不等同于市场经验,他们希望能有人帮助进行市场推广,最好还能降低投资风险。这样一来,“发行保底”理所当

然的成为了大家合作的选择之一。主导了《美人鱼》、《火锅英雄》等项目的和和影业董事长兼总经理杨巍就曾表示,

保底发行主要是基于两大背景:一是电影行业优质项目稀缺;二是传统大发行公司习惯性拿走太多的利益。

但是电影发行最后还是要靠实力说话的,小公司在业内资源少,实力相对较弱,如果只是做电影营销还可以在思路和灵活性上跟大公司一较高下,但影片的发行不仅仅是营销,还牵扯到各大城市影院的落地监察以及和各大院

线的关系等较为复杂的关系处理,在这方面新公司根本无法和传统大公司抗 衡,为什么还会有片方选择新公司代理 发行呢?

因为他们有钱,而且可以先垫付给 你。这就对传统大公司在拿项目上构 成了冲击,2014

年的《心花路放》由中影、小马奔腾影业等联合出品,按照惯例这就应该是中影发行的片子,但摩天轮影业率先提出可以先给1.25 亿进行

保底发行,但是中影又割舍不下这个项 目,所以最后只能变成了中影发行分公司和北京摩天轮联合进行5亿保底。

资本进入改变规则

时间到了2015年,事情又开始起了变化,中国整个经济环境开始进入调整期,以制造业为首的实体经济增长势头开始放缓,互联网经济也开始从粗放式

发展向集约式发展转变,众多行业外资本开始涌入电影业。和新的发行公司不同的是,他们更加不懂电影,当然也更加有钱,于是他们开创了一些新的玩法。

首先是通过左手换右手的控股进行保底,2015年的《港囧》就是这样,徐峥作为股东之一的21控股以1.5亿元购进了《港囧》投资方真乐道47.5%的票房收益权,投资方提前回本,最后《港囧》票房超过16

亿,21 控股的股价也因此出现飙升,皆大欢喜。2016年的《叶问

3》原本也是想进行类似的操作,其投资方快鹿集团动用旗下的两个上市公司分别购买以《叶问3》的票房收益权为标 的的基金以及影片55%的票房收益权,

但后来其资产的连接关系被发现,舆论的压力导致收购并未成行。

其次是通过资本联合保底拿下项目,然后再委托发行公司进行发行,

2016年初的《美人鱼》在众多保底方中选择了和和影业、龙腾艺都和光线传媒的组合,然后他们选择了联瑞影业作为执行发行方,麦特传媒作为宣传方来负责具体的操作层面。通俗讲,保底方被玩成了一个类似于“包工头”的角色。

还有在影片的保底之后加入资本杠杆的,2016年4月的《火锅英雄》同样是由和和影业组局,但在保底的背后是契约型基金,目的是通过金融手段或杠杆来换取更大的收益。

眼下,保底发行有玩出了新花样, 据相关人士透露,耀莱影视文化与华谊

兄弟、摩天轮文化在之前共同签订冯小刚新片《我不是潘金莲》的发行协议中规定,如票房低于5亿,耀莱将支付2亿票房净收益,票房5 亿至8

亿部分净收益由耀莱独享,票房超出8 亿元部分,

耀莱将获得票房净收益的50%,等于片方在未上映之前已经保证两亿票房的收益。而耀莱影视作为影片的出品方之一参与了影片的前期制作,一方面可能对影片有信心,另一方面本身是上市公司的耀莱影视也需要一部高票房电影来充实自己的成绩单,更何况作为耀

莱影视本身就有影片15%的投资权,2亿票房的保底具体需要拿多少也不 好说。

至此,保底发行已经变味了,变成了资本以简单粗暴的手法拿电影项目

圈钱的工具。饶曙光就坦言2015年以后保底发行迅速崛起,直接影响、制约

了很多电影的票房走势,并且在很大程度上改变了电影某些固有的游戏规则和基本逻辑,“在经济面临巨大下行压

力、转型压力的大背景下,文化产业特别是电影产业的口红效应被放大到了极致,各路资本以百米赛跑乃至不计成本的方式抢滩登陆电影界,都想从高速

发展的中国电影市场分一杯羹。特别是金融资本、互联网资本,以其规模优

势、渠道优势,及两者联手和结合形成的新的优势,至少可以说是‘前不见古人’。”

暂时亏本是小事长远发展是关键

其实保底发行也不全是成功的例子,亏本的比比皆是,在2015年营销起家的剧角映画分别以4.3 亿保底《栀子花开》、6000 万保底《恋爱中的城市》、

1.5亿保底《师父》,全亏了;2016年前文提到的福建恒业以3亿元保底《梦想合伙人》,但最后票房仅仅为8100万。但其实两方都还可以接受,因为他们的着

眼点并不单单在电影上。

剧角映画在去年完成C

轮融资后和投资方业绩对赌,2015年需要实现利润4000万,但几个项目下来,也正是为了完成业绩谋求上市才不得不下血本 去拼项目,但是如此的成绩基本宣告对

赌失败,而新三板的上市要求公司披露其上一年业绩,所以剧角映画的上市计

划也不得不搁浅;福建恒业则是正在进行新三板上市之前的定增,希望能通过一些项目来增加业绩,虽然保底失败但 其损失却是可以分开另计的,并不影响

福建恒业的融资进程。而且据恒业影业董事长陈辉所说,《梦想合伙人》3亿保底的背后是与影片出品方乐华娱乐 的长期合作,“乐华未来3

年会有将近10部电影的拍摄,其中包括《梦想合伙人》和马上要拍摄的《东北往事》三部曲

等,乐华和恒业影业的关系属于战略合作伙伴,双方有投资宣发项目,也有部分影片需要进行保底。”

新玩法带来副作用

资本进入所带来的新玩法也滋生了一些行业乱象,带来了一些不良影响,首先就是借保底进行宣传,进入 2016

年暑期档后保底传闻满天飞,微影时代4亿元保底《致青春2》,和和影业、联瑞影业等10 亿元保底《绝地逃亡》,博纳影业10亿元保底《封神传奇》,恒业影业4

亿元保底《夏有乔木 雅望天堂》,但传闻归传闻,微影、博纳、恒业都没有公开证实保底的具体金额,其虚高的保底也有为影片打广告造势的嫌疑。

原新影联影业总经理周铁东就指出,这种虚高的保底发行是在挑战常识,而且有时候影片还会涉及虚发成本,而由此做出的“保底”行为,其实相当于通过保底用高票房的话题来讲故事,达到别的赚钱目的。在周铁东看来,目前的保底发行已经成为一场赌

局,“一部小制作的片子,一般票房要达到制作和宣发成本的3倍才能盈利, 大片则要4~6 倍才能盈利。一部院线电影,成本1 亿元的片子,如果影片质

量、创作阵容等各方面没问题的话,保 底3 亿~5 亿元没人怀疑,如果超过几倍就有点不正常了。”

而且在这场赌局里保底方的赢面并不大,饶曙光认为即使拥有规模优势、渠道优势,但保底发行本身蕴含的巨大风险也是显而易见的,已经中枪

躺倒在摊头上的貌似不是个案,“无论是对影片质量、品质及其所谓卖相的判断,还是对目标观众群体及其市场前景的预测,在很大程度上真的不是资本说了算,而是‘专业’说了算。”不仅仅是发行方,制片方也很难从中尝到甜头,“目前真正拥有大项目、大制

作能力的制片方并不多,绝大多数制片方是无法享受到这种保底发行的好处和实惠,而且在保底发行的助推下,

原来已有的两极分化可能会进一步加剧,”饶曙光如是说。